みなさんの病院では手術や検査の時の麻酔管理は誰が行っていますか?

多くの動物病院さんがきっと愛玩動物看護師さんもしくはアニマルケアスタッフさんによる麻酔管理で日々の手術や検査を行っていると思います。

しかし、ヒト医療では麻酔管理は麻酔科医という専門の医師がいる程奥深く、知識や技術が必要となるものです。

ただ、獣医療ではまだまだ獣医師が麻酔管理をできる程、人員的な余裕がある病院は少ないです。

そのため、僕たち愛玩動物看護師がいかに早く異常に気付き、執刀医に報告できるかが重要になってくるのだと思います

そこで今回は麻酔管理中に遭遇することも少なくない徐脈について一緒に勉強していきましょう(=゚ω゚)ノ

特に麻酔管理中に注意したい7つの徐脈を確認していきましょう!!

麻酔中の徐脈

徐脈とは不整脈の一種であり、心拍数が正常回数よりも低下してきている状態のことを言います。

では麻酔中になぜ徐脈は起きてしまうのでしょうか?

麻酔管理中に起こる徐脈の1番の原因は迷走神経に関連した徐脈です(・ω・)ノ

迷走神経とは頚部と胸部~腹部の内臓にまで広く分布する副交感神経のことです。この神経を刺激すると迷走神経の緊張が起こり迷走神経反射により徐脈を引き起こすのです!

他にも麻酔管理中の徐脈の原因に全身麻酔薬の過剰投与も原因としてあげられるため麻酔深度は適切に保つように注意しましょう!

ちなみに迷走神経を刺激するようなときはどんな時かというと…

麻酔導入時に気管挿管するために喉頭鏡で舌根部をおさえた時にも迷走神経を刺激し徐脈を引き起こすことがあります。

他にも術中に臓器を牽引することで刺激してしますこともありますし、頚部椎間板ヘルニアの手術でベントラルスロット(頚部腹側減圧術)を行う場合は開創器によって迷走神経を刺激してしまうことがあります。

徐脈の種類

獣医療で徐脈とは…

大型犬:<50回/分

小型犬:<60回/分

猫:<90回/分

とされています。

しかし、一概に徐脈=危険という訳ではありません。

例えば麻酔薬の種類によっては徐脈になることが正常な場合もあります!(メデトミジン)

そのため徐脈を評価するには麻酔導入前の心拍数や患者の既往歴、使っている薬剤等を確認しておくことが必要です(`・ω・´)!

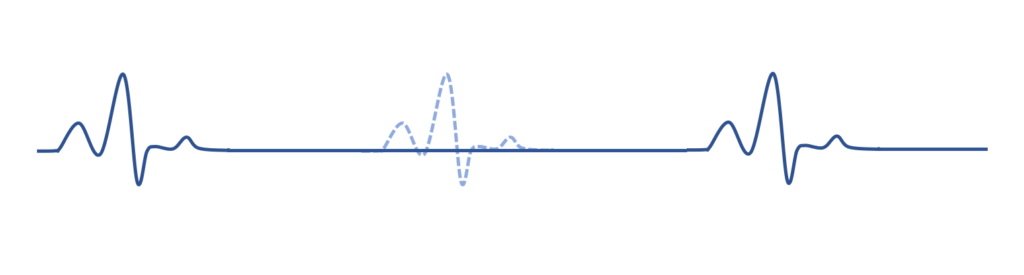

徐脈の時の心電図はこのような波形となっています。

P波やQRS波、T波もしっかりと規則正しく出現しているのを洞性徐脈と言います。

ペースメーカーである洞房結節からの興奮が少なくなって心臓の拍動の回数が低下したことで起こっている状態です。

心拍数が低下してきていてもその分血圧が上昇していれば大きな問題とならないこともありますので、心拍数が低下してきたら必ず血圧も確認するようにしましょう!!

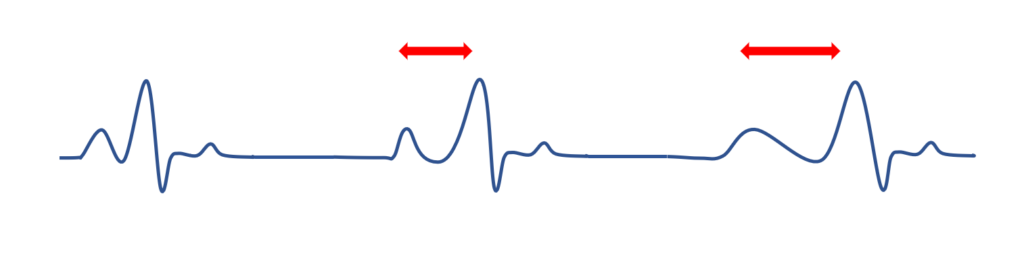

①洞房ブロックor洞停止

この2つは洞房結節からの興奮が伝わりにくくなったり、興奮が起こらなくなったことで発生する徐脈です。

洞房ブロックとは…

興奮が伝わりにくくなることでRR間隔(RからRまでの距離)が規則正しい(整数倍)の間隔をあけて心電図上に波形が現れない徐脈のことを言います。

洞停止とは…

興奮が起こらなくなり数秒間心臓が動いていない状態で、洞房ブロックと心電図は似ていますが、RR間隔が規則正しい(整数倍)間隔になっていない徐脈のことを言います。

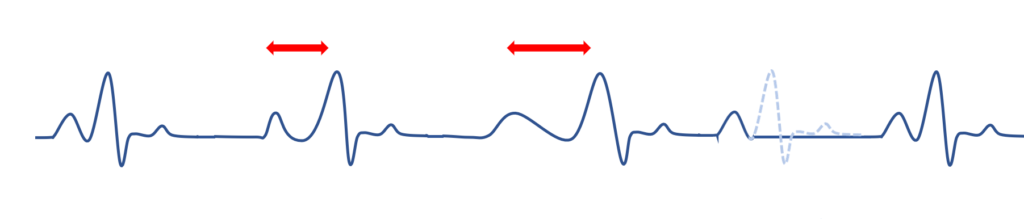

②補充収縮

興奮が心室に伝わらないことで洞房結節or心室筋が興奮することで出現する波形です。

イメージ図のように正常な波形の出現するリズムよりも遅く出現するのが特徴で、正常な興奮による壁ではないため、正常な波形とは異なった形の波形が出現します。

この波形の出現リズムが正常波形の出現リズムより早い場合は期外収縮となります。その場合は対処法が異なってきますので出現するタイミングをしっかり見極める必要があります(=゚ω゚)ノ

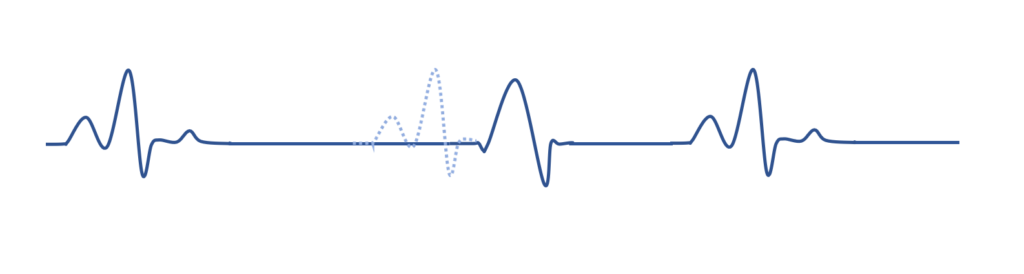

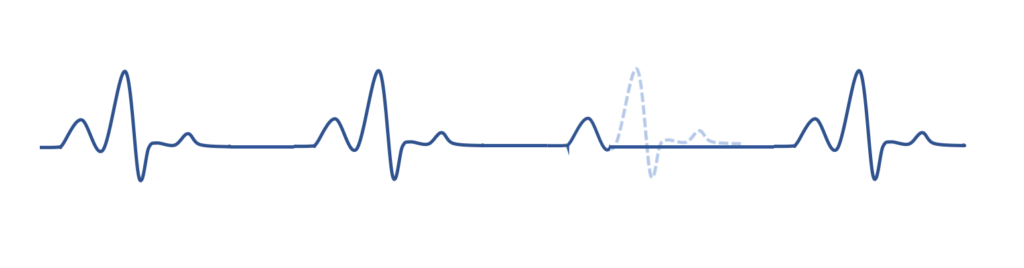

③第1度房室ブロック

心房から心室への興奮の伝わる時間が延長していることによっておこる波形です。

正常波形に比べるとP波とQRS波の間隔が広くなっているのが特徴です。

ざっくりでいうとP波が心房、QRS波が心室の収縮を意味しているので興奮の伝わりが延長しているからP-QRS間隔も広くなるということです!

(※イメージ図ではわかりにくいですが間隔が広がっているだけで波形自体は正常な形をしています)

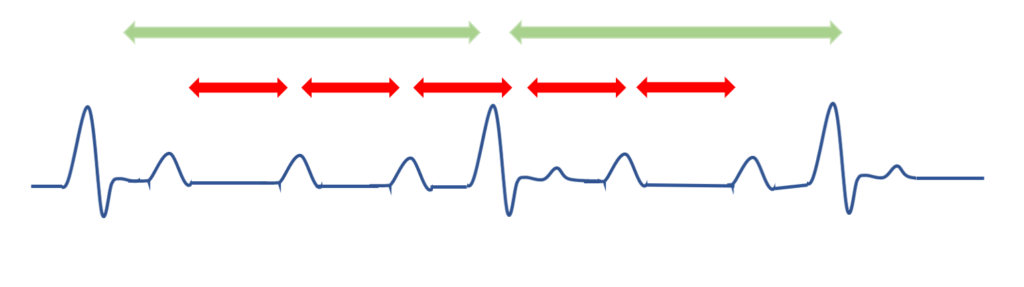

④第2度房室ブロックⅠ型

心房から心室への伝導系の障害により心房から心室への刺激伝導時間(刺激が伝わる時間)が徐々に延長し、その後中断することにより心室の興奮が欠損するのが特徴です。

だんだんとP-QRS間隔が延長し、その後QRS波(心室の収縮)が欠損します。

⑤心房静止

心房の収縮が無くなり、心室筋の補充収縮によって徐脈となっている波形です。

心電図の波形ではP波が欠損or極小さいP波となるのが特徴です。

このような波形が現れる原因としては高カリウム血症で出現することがあります。

犬のアシドーシスや猫の重度の尿閉などで認められることがあります。

この波形を確認した時には緊急的に対応をしていく必要があります(; ・`д・´)!

⑥第2度房室ブロックⅡ型

心房から心室への興奮が一定間隔で欠損し心室の興奮が起こらなくなる状態です。

心室の興奮が起こらなくなるため、一定間隔でQRS波が欠損しているのが特徴です。

⑦第3度房室ブロック

高度な房室伝導障害により、心房からの興奮が全く心室に伝わっていない状態です。

心房は心房で興奮により収縮し、心室は房室結節or心室筋による補充収縮で収縮しており、補うための収縮であるため徐脈となります。

心房は心房で等間隔な波形が出現し、心室は心室で等間隔な波形が出現します。

そのためP波とQRS波が完全に独立して発生しているのが特徴です。

この波形が観測された場合は薬剤等の治療で効果が認められなければペースメーカーを埋め込み必要があります。

徐脈の対処

まずは麻酔の深度や手術の操作、基礎疾患に代謝性および電解質異常などの原因を排除していきます。

①~④の徐脈であれば血圧を確認し低血圧が認められればアトロピンやグリコピロレート等の抗コリン薬を投与して対応します。

メデトミジンを使用している場合は徐脈が認められますがこれは圧受容反射等の結果から徐脈になっているので正常な反応なのです!

ざっくりと言うと、メデトミジンの効果で血圧が高くなるため血圧が上昇した分心拍数を少なくして全身を回る血液の量を調節しているということです(=゚ω゚)ノ

そのためメデトミジン投与後初期の段階で徐脈だからと言ってアトロピンを投与することは禁忌とされています!!

しかし、時間が経つにつれ血圧は低下していきますが心拍数が上がってこない場合にはアトロピンの投与も効果的という結果も出ているので投与からの時間と血圧の確認を随時行うようにしましょう(・ω・)ノ

⑤や⑦の場合は原因に対して個別に対応が必要となります。

⑤の心房停止の場合は高K血症が原因であればカリウムを減らすための処置が必要になります。また、⑦第3房室ブロックの場合はアトロピンで反応しない場合もあるため、その際にはβ1アドレナリン受容体作動薬(例:ドブタミン、ドパミン等)の投与も必要になります。

まとめ

検査や手術で麻酔管理をする場合はどんな薬を使っているのかも麻酔管理するためには必要な知識です。

「獣医の先生が用意したから知らなくても…」なんて考えていては何かあった時に判断のしようが無くなってしまうかもしれません。

それにメデトミジンを使っていれば多少徐脈であったとしても血圧を確認して十分であれば急いで先生に伝える必要はないとも判断できます。

「徐脈だけども股圧は充分触知できます!」

という具合に伝えることができれば先生も処置に集中することができるでしょう(`・ω・´)!

麻酔管理で徐脈が起きるとたしかに不安になります。

しかしそんな時こそ慌てずに、まずは血圧を確認し麻酔の深度は適正か確認しながら先生に報告をしましょう!

そこで急いで報告が必要なのかどうかを判断するためにもまずはこの7つのパターンを覚えておくことができれば『できるVN』になれるでしょう( ^ω^ )!!

僕自身も『犬と猫の麻酔モニタリング』という本で勉強しています!!

興味のある方はぜひ読んでみてください!!

参考:

『犬と猫の麻酔モニタリング』緑書房(著者:伊丹貴晴 監修:山下和人)

それでは!

See you next time!!\(◎o◎)/